インプラントで生物学的幅径とは?確保する重要性と治療法

著者:T DENTAL OFFICE 天王寺インプラントクリニック

インプラント治療において、「生物学的幅径」の確保は成功に直結する重要な要素です。近年、歯周組織学やインプラント生理学の国際的なガイドラインにおいて、「生物学的幅径(Biologic Width)」という用語が「Supracrestal Tissue Attachment(骨頂上組織付着)」へと変更されました。

歯肉や骨の健康が維持されることで、インプラントの安定性や長期的な審美性が保たれるからです。しかし、「生物学的幅径」という専門用語に馴染みがなく、実際にどのように治療に影響するのか、理解しにくい方も多いのではないでしょうか。

「インプラントの治療で最も重要なのは何か?」という疑問をお持ちのあなたには、この記事で解決方法をお伝えします。例えば、インプラント周囲の組織や骨の状態をどう整えれば良いのか、そしてそれがどのように治療の成功に繋がるのか。あなたの疑問や不安を解消し、今後の治療に活かせる知識を提供します。

最後まで読んでいただければ、インプラント治療における「生物学的幅径」の意義と、それを守るための最適な方法について、明確に理解できるようになります。次のステップへ進むための大切な情報を得るために、ぜひお読み進めください。

– T DENTAL OFFICE 天王寺インプラントクリニック

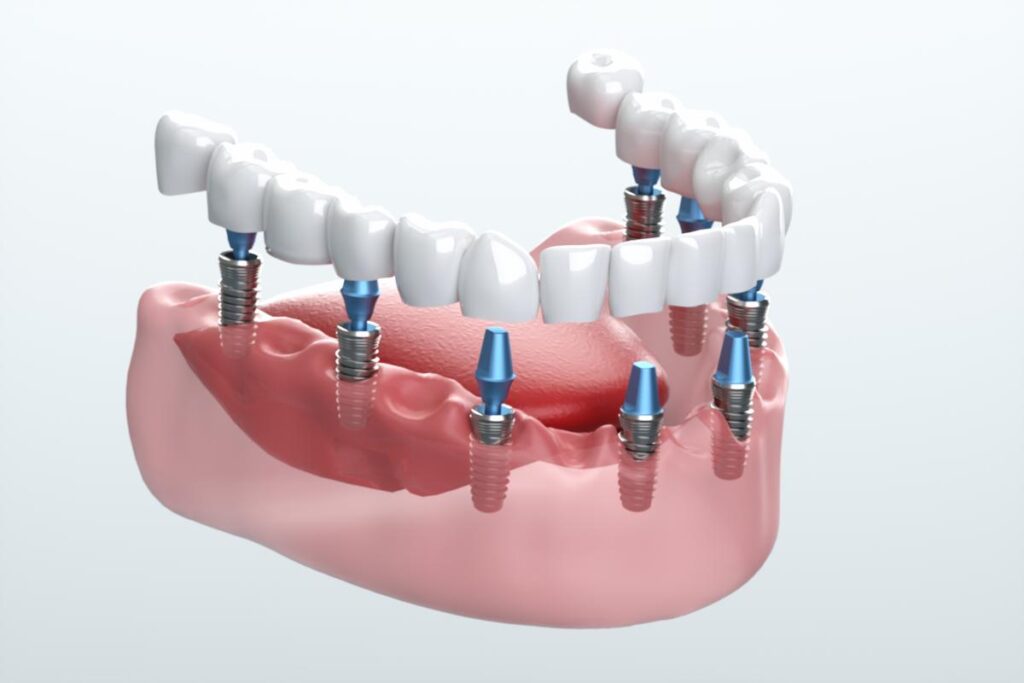

T DENTAL OFFICE 天王寺インプラントクリニックは、患者様の健康と笑顔を大切に、質の高いインプラント治療を提供しています。当院では、特に「オールオンフォー」という高度なインプラント技術を用いて、少ない本数のインプラントで全ての歯を支えることが可能です。これにより、通常のインプラントよりも短期間で治療が完了し、費用も抑えられます。安心して治療を受けていただけるよう、事前カウンセリングからアフターケアまで丁寧に対応いたします。

| T DENTAL OFFICE 天王寺インプラントクリニック | |

|---|---|

| 住所 | 〒545-0052大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目3−15 阿倍野共同ビル7階 |

| 電話 | 06-6655-0700 |

インプラント治療と生物学的幅径の基本を理解する

生物学的幅径とは何か?読み方と定義を正確に解説

生物学的幅径は「せいぶつがくてきはばけい」と読みます。これは歯やインプラントの周囲に形成される、軟組織(歯肉や結合組織)による自然なバリア構造を指します。歯科の専門用語として広く用いられており、近年の臨床や研究の中でも頻出する重要な概念です。主に歯の修復治療やインプラント治療において、周囲組織の安定や長期的な治療成功に深く関わっています。

生物学的幅径は「接合上皮」と「結合組織付着」の2層から構成されており、天然歯の場合で平均約2.04mm、インプラント周囲では約2.5〜3.0mmが基準とされています。この幅径が適切に保たれることにより、歯肉の退縮や骨吸収を抑え、インプラントの長期安定性を支える要因となります。

具体的な構成は以下のようになります。

| 組織の種類/主な役割 | 平均的な厚さ(mm) |

| 接合上皮/細菌の侵入を防ぐ防御機能 | 約0.97 |

| 結合組織付着/骨と歯またはインプラントの安定維持 | 約1.07〜1.5 |

生物学的幅径が適正に保たれていない場合、次のようなリスクが発生します。

- インプラント周囲炎の発症リスクが上昇

- 歯肉退縮により審美性が損なわれる

- 骨吸収が進行し、インプラントの寿命が短くなる

- 上部構造(被せ物)の不適合リスクが高まる

また、補綴治療においては「フェルール」との関係性も重要です。フェルールとは、クラウンの支台歯に対して残存歯質がどれほど残っているかを示す概念であり、生物学的幅径を侵害しない形でクラウンの適合部を設定することが、予後を左右します。

さらに、術後における治癒過程では、歯肉や粘膜の状態が再度この幅径を形成しようとする「組織記憶」が働きます。したがって、外科処置後に上部構造を早期装着すると、軟組織の再付着が不完全になり、炎症リスクが高まるため注意が必要です。

このように、生物学的幅径は単なる計測上の寸法ではなく、インプラント治療全体の設計思想に影響を与える、生物学的かつ臨床的に重要な要素なのです。

インプラントと天然歯における組織構造の違い

インプラントと天然歯では、その周囲の組織構造に大きな違いがあります。この違いを正しく理解することは、インプラント治療における生物学的幅径の意義を深く把握するうえで極めて重要です。

天然歯は「歯根膜」というクッションのような軟組織によって歯槽骨と連結されており、血管や神経、線維が豊富に存在します。これに対して、インプラントはチタン製の人工歯根であり、歯根膜は存在せず、骨と直接結合(オッセオインテグレーション)しています。そのため、インプラント周囲の組織は天然歯と比べて再生能力が低く、より繊細な管理が求められます。

組織構造の比較を以下に示します。

| 比較項目 | 天然歯/インプラント |

| 周囲組織の構造 | 歯根膜・歯槽骨・結合組織・上皮/歯槽骨・結合組織・上皮のみ |

| 組織の線維の方向 | 歯に向かって垂直/骨に対して平行 |

| 血流供給 | 歯根膜から豊富/歯槽骨と粘膜からの間接的供給 |

| 自然の防御機構 | 歯根膜による感知・適応/神経がないため感覚が乏しい |

| 組織の修復能力 | 高い/低いため再建や維持管理がより重要 |

この違いにより、インプラント周囲では以下のような特性があります。

- 感覚が乏しく咬合力の過負荷に気づきにくい

- 炎症が進行しても自覚症状が少ないため、定期的な診査が必要

- 組織が再生しづらく、一度の損傷で大きなトラブルに発展しやすい

また、線維の走行がインプラントでは骨と並行であるため、細菌の侵入に対する抵抗性が天然歯より劣るという報告もあります。これが「プラットフォームスイッチング」や「スローピングショルダー」など、インプラントデザインにおける工夫の背景です。

臨床現場では、天然歯と同じ感覚でインプラントを設計・装着すると、トラブルにつながる恐れがあります。そのため、インプラント治療では周囲組織の厚み(角化粘膜)、骨の吸収傾向、咬合力など、多角的な評価が不可欠です。

このように、天然歯とインプラントでは構造も生物学的環境も異なるため、それぞれに合った治療戦略が求められます。

Supracrestal tissue attachmentへの名称変更とその背景

近年、歯周組織学やインプラント生理学の国際的なガイドラインにおいて、「生物学的幅径(Biologic Width)」という用語が「Supracrestal Tissue Attachment(骨頂上組織付着)」へと変更されました。この名称変更は単なる言葉の置き換えではなく、科学的理解の進展と臨床応用の正確さを反映した重要な変化です。

もともと「Biologic Width」は1960年代にGargiuloらの研究によって提唱され、接合上皮と結合組織付着の合計を示す用語として使われてきました。しかしこの用語は「幅」という表現が空間的概念に偏っており、実際には「垂直的付着」の意味合いが強いため、概念の誤解を招くと指摘されていました。

Supracrestal Tissue Attachment(STA)は、以下のような観点からより適切とされています。

- 解剖学的に「骨頂部の上に位置する軟組織の付着構造」を正確に表現

- インプラント、天然歯ともに共通して用いることができる汎用性

- 臨床評価指標として「mm単位」で明確に測定・計画できる利点

特にインプラント分野では、埋入深度やショルダーの設計をこの付着組織の厚みに応じて調整するため、名称の明確化が治療戦略に直結します。インプラント埋入時に生物学的幅径を確保する目安として「約3mm」を確保することが国際的にも推奨されており、この数値をSupracrestal Tissue Attachmentとして取り扱う動きが進んでいます。

以下に旧称と新称の違いをまとめます。

| 用語 | 主な使用分野 |

| Biologic Width | 歯周病学、旧型教本 |

| Supracrestal Tissue Attachment | 最新インプラント治療 |

この変更により、診断・設計・術後評価すべてにおいて、組織構造をより正確に扱うことができるようになります。

つまり、「生物学的幅径」から「Supracrestal Tissue Attachment」への転換は、歯科医療がより予測性・再現性の高い時代へ進んでいることを象徴する大きな一歩といえるでしょう。

生物学的幅径の重要性とインプラントの関係

生物学的幅径が審美性・長期安定性に与える影響

生物学的幅径の影響は、単に健康維持の観点だけではなく、審美性の確保と長期安定性にも直結します。特に前歯部などの審美領域においては、歯肉のラインや歯冠と歯肉の調和が患者満足度に強く関わるため、生物学的幅径の確保は極めて重要です。

審美的に成功したインプラント症例では、角化歯肉の厚み、歯槽骨の形態、上部構造の位置などが絶妙に調整されており、そこには必ず「適正な生物学的幅径の保持」が存在します。逆にこの幅径が侵害されると、以下のような審美的問題が生じることが知られています。

- 歯肉退縮によるインプラント露出

- ブラックトライアングルの出現

- 隣在歯との歯肉ラインの不調和

- クラウンの長さの過度な強調による違和感

また、長期的な安定性にも影響があります。インプラントの長期成功には、歯肉の健康状態が安定していることが不可欠です。幅径が適正であれば、細菌の侵入を防ぐ生体のバリアが形成され、インプラント周囲の組織は恒常性を保ちやすくなります。

以下に、審美的安定性に対する影響を比較表でまとめました。

| 幅径状態 | 審美性への影響 |

| 適正(約3.0mm) | 歯肉の形態が自然で調和がとれる |

| 不足(2.0mm未満) | 歯肉退縮や歯冠の強調で違和感が出る |

| 過剰(4.0mm以上) | 清掃がしづらくプラーク蓄積の懸念 |

臨床的な工夫としては、厚みのある角化歯肉を温存する手技、骨造成による支台の整形、補綴物設計の工夫(エマージェンスプロファイルの最適化)などが挙げられます。これらを組み合わせることで、患者一人ひとりの解剖学的条件に合わせた最適な生物学的幅径を再現することが可能になります。

このように、生物学的幅径は見た目の美しさと機能的な維持の両方に影響を与える、非常に重要な構成要素です。

生物学的幅径の喪失がもたらす臨床的問題点

生物学的幅径の喪失は、インプラント治療において多くの臨床的トラブルを引き起こす原因となります。喪失の主な原因には、過剰なインプラント埋入深度、補綴物の不適切な位置、ショルダー設計の選定ミスなどがあります。これらの操作が幅径の確保を妨げると、患者は以下のような問題に直面する可能性が高くなります。

- 慢性的な歯肉炎

- インプラント周囲粘膜の退縮

- 骨吸収とそれに伴うクラウン脱落リスク

- 再治療の頻度増加と費用増大

喪失のメカニズムとしては、まず幅径が侵害されることで接合上皮と結合組織付着が乱れ、バリア機能が崩壊します。その結果、口腔内の細菌がインプラント体に直接接触しやすくなり、炎症が発生しやすくなるのです。この状態が慢性化すると、骨吸収が進行し、インプラントの安定性が損なわれていきます。

次の表は、幅径の喪失が招く代表的な臨床的トラブルをまとめたものです。

| 問題点 | 主な原因 |

| 骨吸収 | 幅径不足、過度な補綴圧 |

| 粘膜炎 | プラーク滞留、幅径再建不全 |

| 補綴不調和 | エマージェンスプロファイルの設計ミス |

| メンテナンス困難 | 過度な深度の埋入や周囲組織の厚み不足 |

このような事態を未然に防ぐためには、初期の埋入設計段階から生物学的幅径を意識し、適切な深度、適切な補綴設計、患者ごとの組織形態に応じた個別対応が求められます。インプラント治療における予後管理の成否は、まさにこの「幅径の喪失を防ぐ意識と実践」にかかっているといえます。

生物学的幅径を守るインプラント設計と埋入技術

インプラント埋入の深度と骨縁上組織付着の確保

インプラント治療において、生物学的幅径(biologic width)の確保は、長期的な成功と健康な周囲組織の維持に不可欠です。生物学的幅径とは、インプラントと周囲組織との間に形成される、上皮性付着と結合組織性付着からなる垂直的な距離を指し、平均して約2.7mmとされています 。この幅径を適切に確保することで、炎症のリスクを低減し、骨吸収を防ぐことが可能です。

適切な埋入深度の重要性

インプラントの埋入深度は、生物学的幅径の確保に直接影響します。浅すぎる埋入は、上部構造と歯肉の接触を増やし、炎症のリスクを高めます。一方、深すぎる埋入は、骨吸収を引き起こす可能性があります。理想的な埋入深度は、骨頂から約3mm下方に位置することで、生物学的幅径を適切に確保し、周囲組織の健康を維持できます。

骨縁上組織付着の確保

骨縁上組織付着は、インプラント周囲の軟組織がインプラント表面にしっかりと付着することを意味します。これにより、外部からの細菌侵入を防ぎ、炎症のリスクを低減します。適切な骨縁上組織付着を確保するためには、インプラント表面の性状や設計が重要です。例えば、粗面処理されたインプラント表面は、細胞の付着を促進し、組織の安定性を高めます。

技術的なアプローチ

- 埋入角度の調整:インプラントの埋入角度を調整することで、周囲組織との適切な関係を築きます。

- 骨造成の併用:骨量が不足している場合、骨造成を行い、十分な骨支持を確保します。

- 軟組織の管理:手術時に軟組織を丁寧に扱い、術後の治癒を促進します。

生物学的幅径の確保と骨縁上組織付着の維持は、インプラント治療の成功に不可欠です。適切な埋入深度の設定と、組織との良好な関係を築くための技術的なアプローチを採用することで、長期的な安定性と健康な周囲組織を実現できます。

プラットフォームスイッチングとショルダーデザインの効果

インプラント治療におけるプラットフォームスイッチングとショルダーデザインは、周囲骨の維持と軟組織の安定性に大きな影響を与えます。これらの設計要素は、生物学的幅径の確保と炎症のリスク低減に寄与します。

プラットフォームスイッチングの概念

プラットフォームスイッチングとは、インプラント体よりも小さい直径のアバットメントを装着する設計です。これにより、インプラントとアバットメントの接合部が内側に移動し、周囲骨から距離を取ることができます。この設計は、骨吸収を抑制し、軟組織の安定性を高める効果があります 。

ショルダーデザインの影響

ショルダーデザインは、インプラントの頸部形状を指し、周囲組織との接触面を形成します。適切なショルダーデザインは、軟組織の付着を促進し、炎症のリスクを低減します。例えば、テーパードショルダーやマイクロスレッドデザインは、組織の安定性を高める効果があります。

臨床評価とデータ

研究によれば、プラットフォームスイッチングを採用したインプラントは、従来の設計と比較して、周囲骨の吸収が少なく、軟組織の安定性が高いことが示されています 。また、ショルダーデザインの工夫により、組織の付着性が向上し、炎症のリスクが低減されることが報告されています。

設計の選択肢

| 設計要素 | 効果 |

| プラットフォームスイッチング | 骨吸収の抑制、軟組織の安定性向上 |

| テーパードショルダー | 軟組織の付着促進、炎症リスクの低減 |

| マイクロスレッドデザイン | 組織の安定性向上、骨吸収の抑制 |

プラットフォームスイッチングとショルダーデザインは、インプラント治療において重要な設計要素です。これらの工夫により、周囲骨の維持と軟組織の安定性が向上し、生物学的幅径の確保と炎症リスクの低減が可能となります。適切な設計の選択は、長期的な成功と患者満足度の向上に寄与します。

生物学的幅径確保に適した製品選定のポイント

インプラント治療において、生物学的幅径の確保は、長期的な成功と周囲組織の健康維持に不可欠です。製品選定の際には、以下のポイントを考慮することが重要です。

製品選定の重要性

適切なインプラント製品の選定は、生物学的幅径の確保と炎症リスクの低減に直結します。製品の設計や表面処理、サイズなどが、周囲組織との関係性に影響を与えるため、慎重な選定が求められます。

選定ポイント

- プラットフォームスイッチングの有無:プラットフォームスイッチングを採用している製品は、骨吸収の抑制と軟組織の安定性向上に寄与します。

- ショルダーデザイン:テーパードショルダーやマイクロスレッドデザインなど、軟組織の付着を促進する形状を持つ製品を選ぶことが望ましいです。

- 表面処理:粗面処理されたインプラント表面は、細胞の付着を促進し、組織の安定性を高めます。

- サイズと形状:患者の骨量や解剖学的条件に適したサイズと形状の製品を選定することで、生物学的幅径の確保が容易になります。

導入判断の材料

製品選定の際には、以下の点を考慮することが重要です。

- 臨床実績:製品の長期的な臨床データや成功率を確認する。

- サポート体制:メーカーのサポート体制や研修制度の有無を確認する。

- コストパフォーマンス:製品の価格と性能のバランスを評価する。

生物学的幅径の確保に適した製品選定は、インプラント治療の成功に直結します。プラットフォームスイッチングの有無、ショルダーデザイン、表面処理、サイズと形状など、複数の要素を総合的に評価し、患者の条件に最適な製品を選定することが重要です。適切な製品選定により、長期的な安定性と患者満足度の向上が期待できます。

補綴設計とクラウン長の考え方

補綴設計で注意すべき歯冠長と生物学的幅径の境界

補綴治療における成功の鍵は、歯冠と歯周組織との調和を保つ設計にあります。特に重要なのが、クラウンの辺縁位置と生物学的幅径(biologic width)との関係性です。生物学的幅径とは、歯肉溝底から歯槽骨頂までの間に存在する、上皮性付着および結合組織付着を含む約2.04mmの軟組織構造であり、これを侵害しないことが周囲組織の健康維持には不可欠です。

生物学的幅径の破壊は、慢性的な炎症反応を引き起こし、歯槽骨の吸収、辺縁歯肉の退縮、さらには補綴物の脱落といった予後不良の原因となります。このため、補綴設計ではクラウンの辺縁がこの領域に侵入しないように注意深く設定する必要があります。とくにインプラント補綴では、天然歯とは異なり歯根膜が存在しないため、硬軟組織の防御機能が弱く、より慎重な設計が求められます。

また、補綴装置と生物学的幅径の関係を適切に保つためには、次の2点を考慮する必要があります。

- クラウンのマージン設置位置を歯肉縁上0.5~1.0mm以内に設定する

- 隣在歯や口腔内の角化歯肉の厚みを診断材料に用いる

以下に補綴設計における生物学的幅径への配慮ポイントをまとめました。

| 設計要素 | 推奨値または方針 |

| 生物学的幅径の保持距離 | 2.0~3.0mm |

| マージンの設置位置 | 歯肉縁上0.5~1.0mm |

| 歯肉の角化厚みが薄い場合 | インプラント埋入位置を深めに設定 |

| セメント除去を配慮する構造 | スクリューリテイン式が望ましい |

近年では、CAD/CAM技術の進化により、クラウン設計時のミクロン単位での精度調整が可能となり、生物学的幅径との調和をより高精度で実現できるようになっています。

生物学的幅径の知識を踏まえた補綴設計は、歯肉の健康維持のみならず、審美性や長期的な安定性に大きく貢献するのです。

クラウンレングスニングとフェルール効果の臨床評価

歯冠修復において、歯質の高さが不足している場合に選択される治療法の一つが「クラウンレングスニング」です。この処置は、歯周外科的に歯肉や歯槽骨の高さを調整することで、補綴設計に必要な歯質を確保し、フェルール効果(ferrule effect)を実現させるものです。

フェルール効果とは、補綴物と残存歯質との間に1.5~2.0mm以上の帯状構造を持たせることで、歯根破折や脱離を防ぎ、構造的な耐久性を高める臨床的概念です。この効果が発揮される条件として、周囲の健康な歯質が連続して存在し、生物学的幅径が侵害されていないことが前提となります。

一方で、クラウンレングスニングは侵襲的な手術であり、特に審美領域では歯肉の退縮やブラックトライアングルの形成といった審美的問題が発生するリスクがあります。このため、以下のような臨床判断基準が必要です。

| 判断項目 | 基準または推奨事項 |

| 必要なフェルール長 | 最低1.5mm、理想的には2.0mm以上 |

| 生物学的幅径への配慮 | クラウンマージンは骨頂から3mm上方に |

| 手術の代替手段 | 歯牙移植、矯正的エクストルージョンなど |

| 審美的懸念のある部位 | 非外科的処置や矯正法を優先 |

クラウンレングスニングの成功は、術前の精密な診断と歯周組織の理解が不可欠です。特に近年では、CTやデジタルシミュレーションを用いた埋入シミュレーションが主流になりつつあり、術後の審美性や生物学的幅径の維持を高い確度で達成できます。

フェルール効果の確保は、単なる補綴処置の一部ではなく、長期的な機能維持に直結する重要なテーマです。その臨床的価値は、多くの文献において支持されており、補綴設計者・歯科医師にとっては必須の知識となっています。

歯牙移植やエクストルージョンとの関係性

補綴治療が難しいケースにおいて、生物学的幅径の再構築を目的とした選択肢の一つが「歯牙移植」や「矯正的エクストルージョン」です。これらの手法は、クラウンレングスニングと異なり、歯肉の形態や骨高を変えずに、歯質の高さを稼ぐ方法として注目されています。

歯牙移植とは、不要となった親知らずや小臼歯などを欠損部位へ移動させる再生治療の一種であり、移植歯に対して生物学的幅径が再形成されることが確認されています。また、自家歯移植は歯根膜が付着しているため、インプラントに比べて骨との結合が自然であり、付着上皮・結合組織が適切に再構成されやすい利点があります。

一方、矯正的エクストルージョンは、残存歯根を矯正的に挺出させることで、補綴用の歯冠長を確保する手法です。軟組織や骨組織が歯の挺出に伴って移動し、生物学的幅径が維持される点が大きなメリットです。

両者の比較を以下に示します。

| 処置法 | メリット |

| 歯牙移植 | 生物学的幅径の自然再形成が期待できる |

| 矯正的エクストルージョン | 軟組織を保ちつつ歯冠長を得られる |

| クラウンレングスニング | 即効性が高い |

これらの処置は、歯周組織の健康を損なうことなく、機能的かつ審美的な補綴治療を可能にする再建法です。ただし、適応症の見極めと、処置後の歯周メンテナンス計画が不可欠であるため、歯周病専門医や矯正医との連携が重要です。

とりわけ高齢者や骨量の少ない患者においては、インプラントよりも自家歯移植やエクストルージョンが適するケースもあるため、補綴治療の戦略立案には、生物学的幅径を軸とした多角的な視点が求められます。

まとめ

近年、歯周組織学やインプラント生理学の国際的なガイドラインにおいて、「生物学的幅径(Biologic Width)」という用語が「Supracrestal Tissue Attachment(骨頂上組織付着)」へと変更されました。インプラント治療において、「生物学的幅径」を確保することは治療の成功に欠かせない要素です。この幅径は、インプラントの安定性や長期的な維持に重要な役割を果たし、周囲の組織の健康を守るためには非常に重要です。この記事では、インプラント治療における生物学的幅径の意味、インプラント設計における適切な考慮点、そしてその維持方法について解説しました。

まず、生物学的幅径を守るためには、歯肉の健康や骨の状態をしっかりと確認し、適切なインプラント埋入深度と位置を確保することが求められます。これにより、炎症や骨吸収のリスクを減らすことができ、インプラントの長期的な安定性を支えることができます。また、適切な治療設計には「フェルール」や「クラウンレングスニング」などの技術が重要であることもわかりました。

さらに、治療後の回復期間における生物学的幅径の維持が不可欠であり、再評価を通じて安定性を確認することが推奨されます。適切な治療計画と施術によって、患者様はインプラント治療の効果を最大限に享受することができるのです。

インプラント治療での生物学的幅径の重要性を理解することで、治療後の安定した成果を期待することができます。もし今後インプラントを検討するのであれば、この知識を参考にして、最適な治療法を選択してください。

– T DENTAL OFFICE 天王寺インプラントクリニック

T DENTAL OFFICE 天王寺インプラントクリニックは、患者様の健康と笑顔を大切に、質の高いインプラント治療を提供しています。当院では、特に「オールオンフォー」という高度なインプラント技術を用いて、少ない本数のインプラントで全ての歯を支えることが可能です。これにより、通常のインプラントよりも短期間で治療が完了し、費用も抑えられます。安心して治療を受けていただけるよう、事前カウンセリングからアフターケアまで丁寧に対応いたします。

| T DENTAL OFFICE 天王寺インプラントクリニック | |

|---|---|

| 住所 | 〒545-0052大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目3−15 阿倍野共同ビル7階 |

| 電話 | 06-6655-0700 |

よくある質問

Q. インプラント治療における生物学的幅径とは何ですか?

A. 生物学的幅径は、インプラントとその周囲の歯肉および骨の間に存在する重要な組織構造を指します。近年、歯周組織学やインプラント生理学の国際的なガイドラインにおいて、「生物学的幅径(Biologic Width)」という用語が「Supracrestal Tissue Attachment(骨頂上組織付着)」へと変更されました。インプラント治療において、十分な幅径を確保することが、骨吸収や炎症のリスクを減らし、インプラントの安定性や長期的な成功を支える重要な要素となります。この幅径の確保が適切でない場合、インプラント周囲の組織の健康が損なわれる恐れがあり、最終的には治療の失敗を招くこともあります。

Q. 生物学的幅径の喪失は、インプラント治療にどのような影響を与えますか?

A. 生物学的幅径が失われると、インプラント周囲の組織が不安定になり、炎症や骨吸収が進行する可能性が高まります。これにより、インプラントが動揺し、最終的には脱落するリスクが増加します。インプラントを埋入する際には、生物学的幅径を適切に維持するための設計と技術が不可欠です。治療後も、適切なメンテナンスが必要となります。

Q. 生物学的幅径を守るために必要なインプラント設計とは何ですか?

A. 生物学的幅径を守るためには、インプラント埋入深度や位置、歯肉との関係を細心に計画することが重要です。また、プラットフォームスイッチングやショルダーデザインなど、最新のインプラント設計技術を使用することで、インプラント周囲の組織の安定性を高め、治療成功率を向上させることができます。適切な設計と技術選定が治療後の安定性を左右します。

Q. インプラント治療後に生物学的幅径を維持するためのケアはどのように行うべきですか?

A. インプラント治療後は、歯肉炎や骨吸収を防ぐために定期的な通院と適切なメンテナンスが必要です。特に、ショルダー周囲のプラークコントロールを徹底することが重要です。生活習慣としては、禁煙や過度の飲酒を避けることが推奨され、良好な口腔衛生状態を維持するためのクリーニングが不可欠です。これにより、インプラントの長期的な安定と健康を保つことができます。

医院概要

医院名・・・T DENTAL OFFICE 天王寺インプラントクリニック

所在地・・・〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目3−15 阿倍野共同ビル7階

電話番号・・・06-6655-0700